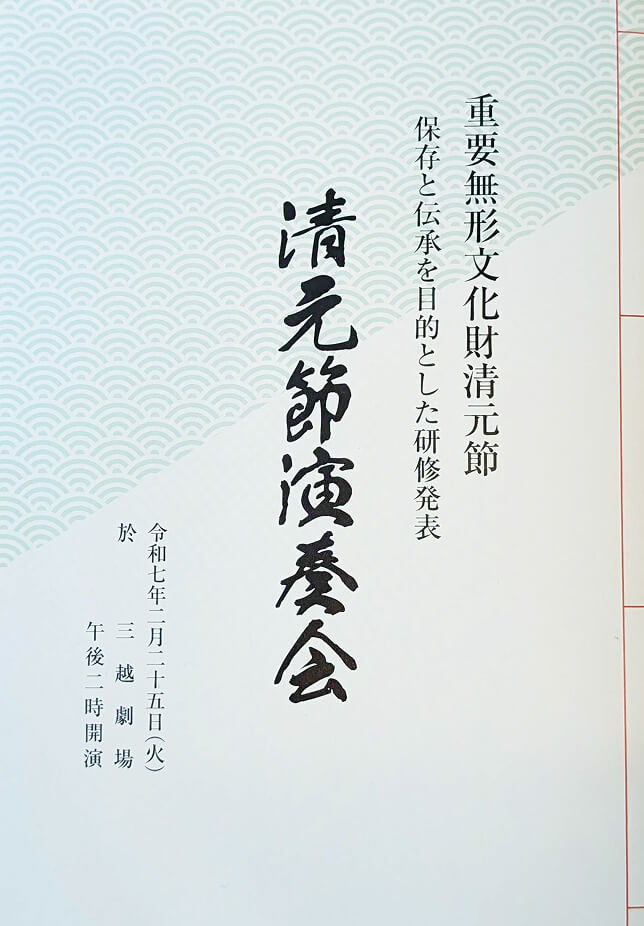

清元節演奏会

2025年2月25日

重要無形文化財清元節

保存と伝承を目的とした研究発表

清元節演奏会

保存と伝承を目的とした研究発表

清元節演奏会

1.鳥羽繪

浄瑠璃 清元一太夫 清元國惠太夫

三味線 清元雄二朗 清元泰寿郎

三味線 清元雄二朗 清元泰寿郎

●解説

1819年(文政2年)江戸中村座の9月公演で初世中村芝翫、のちの三世中村歌右衛門が九変化の一つとして初演しました。

本名題を「御名残押繪交張(おんなごりおしえのまぜばり)」と言います。本名題に「御名残」とあるのは、歌右衛門がその年の11月に大阪へ帰ってしまうということで、別れの挨拶を含ませて披露ことに由来します。

「鳥羽繪」の名前は「鳥獣戯画」を真似て、江戸時代に大岡春卜が描いた「絵本手鑑(通称・鳥羽繪)」から取られています。

曲の内容は、半裸の男・枡六(ますろく)が枡で鼠を捕まえようと追いかけますが逃げられてしまい、次に「すりこ木」で捕えようとします。が、不思議とすりこ木に羽が生えて飛びだしてしまいます。今度枡六は飛んでいるすりこ木を何とか捕らえようとしますが、ついに遠くへ飛んで逃げてしまうのでした。そこへ先程逃げた女鼠が枡六に近寄ってきて色っぽく口説くというファンタジー溢れるユーモラスな作品です。

●歌詞

しめたぞしめた おっとどっこい 逃がしてなろか おのれ噛らば三味をかじらいで 戸棚 めしつぎ あげくのはてにゃ 可愛い女房の鼻ばしら それで憎さが桝おとし ハッハッ ハックサメとこ万歳 見をれお蔭で風邪ひいた ほかに引くものは何であろ ちんりちんりちんばに船かな棒 酒があとひく 女郎がお茶引く 夜鷹が眉ひく 畑じゃ大根 うっつい姉えのそでたもと 引く手あまたであろぞいな はずみに南無三畜生め 摺古木とる間にちゅいっと逃げた ハみょう みょう みょうみょうみょうみょう ねずみに起きて月見かな あら怪しあやししの十六文で 九官鳥は見たれども 摺古木に羽根が生えて 鳥羽絵はほんに我ながら 見るは始めて おやおやおや いでや捕らえて友九にと 足を伸ばしつ手を上げつ 捕らんとすれば鳥はついと 飛んで逃げた エェあったらものえ 見送るうしろに 逃げたるねずみ 振り向くとたん 見つけてうぬと馳けよるを そのまま膝に飛びついて なぜそのように腹立てて わたしを何とさしつけに いうも恥ずかしそもやまた 藁紙屑の巣をはなれ 流しの下や膳だなで いたずら習うた時分から ふっと心で思い染め 猫やいたちの目を忍び どうぞ抱かれてねずみとは 及ばぬ恋の身の願い 知らぬお前の木枕を せめて噛って念ばらし それに聞こえぬ胴欲と 山椒のような目に涙 鳴いて喰い つきかこつにぞ エェ畜生め かわいお方のお声はせいで あがるお客の面憎や 悪洒落金びらいき過ぎた 蕎麦や按摩の声ばかり そのほかおでんに正月や 割竹金棒火の用心 夜明けがらすの四ツ手篭駕 ホイッ駕篭のかけ声に 旦那はなかで空寝入り おっこった これには困り入りやした

そこらでどっこい引いて来る あたまの黒いドブねずみ 枡でおさえりゃ チュウチュウチュウ チュチュラのちゅいと跳ね返し 鳥羽絵のごむりゃ ごもっともと

地口で逃げる大ねずみの あとを慕うて走り行く

2.傀儡師

浄瑠璃 清元延綾 清元延栄佳 清元美喜了

三味線 清元紫葉 清元香葉 清元延ゆき朗

三味線 清元紫葉 清元香葉 清元延ゆき朗

●解説

この曲は三世坂東三津五郎が「長唄・傾城」「長唄・大山参り」「清元・傀儡師」の三変化で1824年(文政7年)9月 江戸市村座にて初演されました。

本名題の「復新三組盞(またあたらしくみつのさかずき)」の「三」には三津五郎の「三」、定紋「三つ大」の「三」、三変化の「三」が含みとして入っているほか、初世清元延寿太夫が延寿齋(えんじゅさい)と名を改めたことから、祝い事で使用される「三つ組盞」も掛かっています。

この「傀儡師」とは平安時代より既に存在していた人形を使った旅芸人で、江戸時代には「山猫」「しゃのしゃの衣」とも呼ばれていた職業のことです。

曲の冒頭では「鼓唄」で格調高く始まり、「外記節」や「チョボクレ」。

特に「チョボクレ」部分は八百屋のお七の話に因み、歌詞が「野菜ずくし」のダジャレで作詞されていて、義経や「船弁慶」のパロディなど、当時流行った大衆芸能を盛り込んだメリハリの利いた曲です。

●歌詞

蓬莱の島は目出度い島での 黄金桝にて米はかる 紗の紗の袴 紗の袴よの

竹田のむかし囃しごと 誰が今知らん傀儡師 阿波の鳴門を小唄とは 晋子が吟の風流や 古き合点でそのままに 小倉の野辺の一本すすき いつか穂に出て尾花とならば 露が嫉まん恋草や 恋ぞ積りて渕となる 渕ぢゃごんせぬ花嫁に 仲人を入れて祝言も 四海波風穏やかに 下戸の振して口きかず 物もよく縫い機も織り

心よさそなかみさまの 三人持ちし子宝の 総領息子は親に似て 色と名がつきゃ夜鷹でも ごぜでも巫女でも市子でも 可愛いかわいが落合うて

女に憂身やつしごと 二番息子は堅造で ぽきぽき折れる棘いばら 三番息子は色白で お寺小姓にやり梅の 吉三と名をも夕日かげ それとお七はうしろから

見る目可愛き水仙の 初に根締のうれしさに 恋という字の書初を 湯島にかけし筆つばな 八百屋万の神さんに 堅く誓いし縁結び 必ずやいの寄添えば そこらへひょっくり弁長が いよいよ色のみばえだち 差合くらずにやってくりょ

やれェどらが如来 やれやれやれやれ おぼくれちょんがれちょ そこらでちょっくらちょっと聞いてもくんねェ 嘘じゃござらぬ本郷辺りの 八百屋のお娘が十六ささげに なんねえ先から 末は芽うど(夫婦)に 奈良漬なんぞと 胡麻せた固めを 松露のしるしに 起請が書いたり 小指を胡瓜ゃ さりとはさりとは うるせえこんだに 奇妙頂礼どら娘 これはさておき 既に源氏の御大将 御曹子にてまします頃 長者が姫と語らいも 小男鹿ならで笛による 想夫連理の恋すちょう

惜しあかつきの かごとにも 矢矧の橋は長けれど 逢うたその夜の短かさよ よいよいよいよい よいやさ よいやさ男子(おのこ) 敵と数度の戦いに 勝どきあげくに大物の 恨みつらみも波の上 そもそもこれは 桓武天皇九代の後胤

平の知盛幽霊なり アラ珍らしや如何に どうでェ義公 娑婆以来 馴染の弁州伊勢駿河 早く盃 さぁさ汐 吸物椀にて叶うまじと 浮いて散らして拍子どり 眺めありおう箱鼓 とりどりなれや鳥篭と 替ればぱっと忽ちに 雀追わえてしたいゆく すずめ追わえて慕い行く

3.文屋

浄瑠璃 清元志寿雄太夫 清元美好太夫 清元成美太夫

三味線 清元美三郎 清元斎寿 清元志寿三朗

三味線 清元美三郎 清元斎寿 清元志寿三朗

●解説

本名題は「六歌仙容彩(ろっかせんすがたのいろどり)」。

歌舞伎舞踊「六歌仙」は、平安時代の六人の歌人のうち小野小町を終始ワキ役に配し、五人の歌人を五変化舞踊にて踊り分けるという趣向で、天保二年三月江戸中村座にて初演されました。

二番目に登場するこの曲「文屋」は、烏帽子狩衣をまとう平安の宮廷人たる文屋康秀(ぶんやのやすひで)を、江戸時代にすり変えて洒落のめしてしまうという、なんとも痛快な設定になっています。しかも絶世の美人を追いかけてきたはずの彼は、 無粋な官女たちに阻まれて小町に逢うことすらかなわずに幕となるのです。

曲後半、テンポを落としての「富士や浅間・・」は聴きどころですが、幕末に流行した端唄を引用しています。作詞は松本幸二。作曲は初代清元斉兵衛です。

●歌詞

烏帽子きた 鷹の羽おとし きょろきょろと 小鳥めがけてひとのしに その人柄も康秀が

裳裾にじゃれる猫の恋 届かぬながら狙いきて 行くをやらじとコレ待った 仇憎らしい なんじゃいな

お清所の暗まぎれ 晩にやいのと耳に口 むべ山風の嵐ほど どっと身にしむ嬉しさも 秋の草木かしおじおと

一人寝よとは男づら 鮑の貝の片便り 情ないではあるまいか 寄るをつきのけコリャどうじゃ 鼻の障子へたまさかに

ねぶかの香るあだつきは 時候違いの河豚汁で 一人ばかりか盛かえを 強いつけられぬ御馳走は そもそもお辞儀はつかまつらぬ

これを思えば少将が 九十九夜くよ思いつめ 傘をかたげて丸木橋や おっとあぶねェすでの事 鼻緒は切れて片足は ちんがちがちが オォ冷たぁ

その通路も君故に 衣は泥にあかつきのすごすご帰る 憂き思い ならぬながらも我恋は 末摘花の名代を つき付けられて恥かしい 地下の女子の口ぐせに

田町は昔今戸橋 法印さんのお守りも 寝かして猪牙に柏餅 夢を流して隅田川 男除けならそっちから 逢えばいつもの口車 乗せる手ごとはお断り

逃げんとするを恋知らず 引留むるのを振払い イヤイヤイヤ 逢う恋 待つ恋 忍ぶ恋 駕籠はしてこい 萌黄のかや 呼んでこい ぎっちり詰ったやにぎせる

えくぼのいきのうくばかり これじゃ行かぬと康秀が 富士や浅間の煙はおろか 衛士の焚く火は沢辺の蛍 やくや藻汐で身をこがす そうじゃえ

合縁奇縁は味なもの 片時忘るる暇もなく 一切からだもやるきに なったわいな そうかいな 花に嵐の色の邪魔 寄るをこなたへ遣戸口 中殿さしてぞ走り行く

4.喜撰

浄瑠璃 清元志寿子太夫 清元清栄太夫 清元瓢太夫

三味線 清元菊輔 清元栄吉 清元美一郎

三味線 清元菊輔 清元栄吉 清元美一郎

●解説

本名題は「六歌仙容彩(ろっかせんすがたのいろどり)」。

先ほどお聴きいただきました「文屋」と同様、歌舞伎舞踊「六歌仙」の四番目に登場します。

初演は二世中村芝翫が五役踊り分け、岩井粂三郎が小野小町を演じました。

冒頭の歌詞「我庵は芝居の辰巳常盤町~」は喜撰法師の詠んだ和歌の「我が庵は 都のたつみしかぞすむ 世を宇治山と 人はいふなり」を二世芝翫の住んだ深川常磐町になぞって書かれています。

春満開の京で桜の枝を持った喜撰法師が登場し、茶汲みのお梶との色恋を掛けた踊り、軽快なリズムの「ちょぼくれ」、後半では寺より坊さんが迎えに来て「住吉踊り」を一緒に踊ります。この住吉踊りは「ミイラ取りがミイラになる」というような内容を含みとても軽快で華やかな演出になっています。

●歌詞

我庵は芝居の辰巳常盤町 しかも浮世を離れ里 世辞で丸めて浮気でこねて

小町桜の眺めに飽かぬ 彼奴にうっかり眉毛を読まれ 法師法師はきつつきの 素見ぞめきで帰らりょうか

わしは瓢箪浮く身じゃけれど 主は鯰のとり所 ぬらりくらりと今日もまた 浮かれ浮かれて来りける もしやと御簾を余所ながら

喜撰の花香茶の給仕 波立つ胸を押し撫でてしまりなけれど鉢巻も 幾度しめて水馴れ掉 濡れて見たさと手を取って 小野の夕立縁の時雨

化粧の窓に手を組んで どう見直して胴振るい 今日の御見の初昔 悪性と聞いて此胸が 朧の月や松の影 わたしゃお前の政所 何時か果報も一森と

褒められたさの身の願い 惚れ過ぎる程愚痴な気に 心の底の知れ兼ねて じれったいではないかいな 何故惚れさしたコレ姉ェ うぬぼれ過ぎた悪洒落な

賤が伏屋に糸取るよりも 主の心がそれそれ取りにくい エェさりとは 機嫌気づまも不断から 酔うたお客の扱いは 見馴れ聞き馴れ目顔で悟る

粋を通した其あとは コレひぞり言 わっちもそんなら勢い肌 五十五貫でやろうなら 廻りなんしへ がらがら金棒に 路次ゃしまりやす

長家の姉えが鉄砲絞りの半襟か 花見の煙管じゃあるめえし 素敵に首に絡んだは 廊下鳶が油揚げさらい お隣の花魁へ 知らねえ顔もすさまじい

何だか高い観音さん 鳩は五重や三重の 塔の九輪へ止まりやす 粋と云はれて浮いた同士 ヤレェェ色の世界に出家を遂げェェる

ヤレヤレヤレヤレ細かにちょぼくれ 愚僧が住家は京の辰巳 世を宇治山とや人は云ふなり ちゃちゃくちゃ茶園の 咄す濃い茶の緑の橋姫

夕べの口舌の袖の移香 花橘の小島が崎より 一散走りに走って戻れば 内の嬶が恪気の角文字 牛も涎を流るる川瀬の 内へ戻って我から焦がる

蛍を集め手管の学問 唐も日本も里の恋路か 山吹流しの水に照り添ふ 朝日のお山に誰でも彼でも 二世の契りは平等院とや さりとは是はうるせぇこんだに

奇妙頂礼ど如らァァァい 衆生手立ての唄念仏 釈迦牟尼佛の床急ぎ 抱いて涅槃のなが枕 睦言代わり御経文 なんまいだなんまいだなんまいだ

何故に届かぬ我が思いほんにさ 忍ぶ恋には如来まで 来て見やしゃんせ阿弥陀笠 黄金の肌でありがたい なんまいだなんまいだなんまいだ

何故に届かぬ我が思いほんにえ ここに極まる楽しさよ 難波江の片葉の芦の結ぼれかかり ヨイヤサ コレワイナ 解けてェほぐれてェェェ逢ふことォも

待つに甲斐あるヤンレ夏の雨 ヤットコセ ヨイヤナ アリャリャ これわいなぁ このなんでもせえ 住吉の岸辺の茶屋に腰打ちかけて

ヨイヤサ コレハイナ 松でェ釣ろやれェェェ蛤ィを 逢ふて嬉しきヤンレ夏の風 ヤットコセ ヨイヤナ アリャリャ これわいなぁ このなんでもせえ

姉さんおん所かえ 島田金谷は川の間 旅籠はいつもお定まり お泊りならば泊らんせ お風呂もどんどん沸いている 障子もこの頃張替えて

畳もこの頃かえてある お寝間のお伽も負けにして 草鞋の紐に仇どけの 結んだ縁の一夜妻 あんまり憎うも あるまいか てもそうだろ そうだろ

そうであろ 住吉様の岸の姫松 めでたさよ 来世は生を黒牡丹 己のが庵 へ帰り行く 我が里さしてぞ急ぎ行く

5.お染

浄瑠璃 清元延初磨 清元延清恵 清元延志佐枝

三味線 清元延知寿 清元延志佐典 清元延ゆき彩

三味線 清元延知寿 清元延志佐典 清元延ゆき彩

●解説

この曲は本名題を「道行浮塒鷗(みちゆきうきねのともどり)」と言います。

作詞は鶴屋南北、または勝井源八と言われています。作曲は初代清元齋兵衛です。

大阪で人形浄瑠璃として上演されたお染久松物を題材に、1825年 (文政8年)11月・江戸中村座にて初演されました。

油屋の娘「お染」と油屋手代の「久松」は添われぬ仲をはかなんで寒梅の咲いた隅田川で心中しようとやってきます。しかし久松は思い留まり、お染に帰るよう説得をしますが、お染は連れないと言って涙します。

そこへ通りかかった猿曳(猿廻し)と出くわします。猿曳は偶然か故意か、猿芸の唄に合わせてお染久松の物語を演じ、暗に不心得な事をしないよう諭すのでした。

心中という悲劇的な場面に陽気な人物を登場させて、対照的な場面の変化を付けるという傑作です。

お染久松の道行の場面を「上(じょう)」、猿曳が登場する場面を「下(げ)」、道行の一部と猿曳を演奏する「中(なか)」と題します。今回は「中」での演奏です。

●歌詞

今も昔は瓦町 名代娘のただ一人遅れ道なる久松も まだ咲きかかる室の梅 蕾の花の振袖も

うちを忍んでようようと ここで互い の約束は 心もほんに隅田川人目堤の川岸を たどりたどりて来たりける

久松「申しお染さま やっぱりあなたは山家屋へ お帰りなされて下さりませ」 わが手枕に梅が香の まだ床なれぬ鴬も

子飼いのうちから御恩を受け 大事の大事のお主様 勿体ながら家来の身 お染はじっと顔を見て アレまたあんな無理言うて

そんなそのような言い訳を それよりわしがいやならば 一人未来 へ行って見や 男心はそうしたものか 小さい時から生なかに

手習いまでも一つ所 何やら草紙へ書いたのを そなたに見せて問うたれば 恋という字と言うたのを 結び始めの殿御じゃと 思うているにその様な

恨みつらみも何からと 袖に縋(すが)りて涙ぐむ 娘心ぞ可愛ゆらし 久松「ヤ誰やら向こ へ サしばし木陰へ」 朝湖が筆を写し絵に

真似て三升の彩色も 三筋は足らぬ猿曳が 得意廻りの口祝い 宿の出がけにゃ嬶衆(かかしゅう)と差しで ぐっと熱燗ひっかけたぇ

顔は太夫と花もみじ まさるめでたや真赤いな 赤かんべえ べいべい独楽じゃなっけれど くるりやくるりのら廻り くるりと廻って菜種の蝶よ

流れ渡りの隅田堤 きげん上戸の気も軽く 浮かれ拍子に来たりける 猿曳「イヨー コリャー美し い花の様な二人連れ ハ ハ ァ聞こえた

さてはこの頃噂のある」両人「エェ」 猿曳「マママ何であろうと わしが言う事を聞かっしゃりませ ヤー ヤ―」 ここに東の町の名も

聞いて鬼門の角屋敷 瓦町とや油屋の 一人娘にお染とて 年は二八の細眉に うちの子飼いの久松と 忍び忍びの寝油を 親たちや夢にも白紋り

二人は蕾の花盛り しぼりかねたる振りの袖 梅香の露の玉の緒の 末は互 い の吉丁寺 そこで浮き名の種油 意見まじりに興じける

猿曳「春を取越すお猿万歳 目出度うここで かなでましょうか」 猿若に御万歳とは 櫓も栄えてましんます 青陽新玉の年立ち帰る周の春

愛嬌ありけるぼっとりもの 二八十六で諸人の ひっぱる色娘 お染といったら立つたりしょ お猿は目出度や目出度やな

猿曳「エイエイ さりとは さりとは」 かよう申す才蔵なんぞは 太鼓のバチがむっくり むっくり むっくり むっくりむっくりむっくり

ソーレむっくりしゃんとおっ立て ホホヤレホホヤレ まんざらこや まっちゃらこ まんざらこじゃありゃせまい 百万年の寿と

祝いにいおうて猿曳は 里ある方へと走り行く 久松「ハテ知らぬ人とは言いながら親切なるあの意見 さりながらとても死んではならぬ二人が身の上

ちっとも早うお染様」 顔見合わせて目は涙 今は二人もつかの間に 弥陀の御国に隅田川 蓮の台(うてな)のあら世帯 いざ言問わん都鳥

あしと橋場の明け近き はや長命寺の鐘の音も ここに浮名やながすらん ここに浮名や流すらん

6.権上

浄瑠璃 清元梅寿太夫 清元清美太夫 清元成美太夫

●解説

この曲は、本名題「其小唄夢廓(そのこうたゆめのよしわら)」上下のうちの 上の巻で、通称「権上」と呼ばれています。

作詞は福森喜宇助、作曲は清澤萬吉、一説には初代延寿太夫の妻お悦ともいわれます。

鳥取藩士平井権八(ひらいごんぱち)が江戸に出て吉原に馴染み、遊ぶ金欲しさに辻斬りを働き、あげく、自首をして、鈴が森で死刑に処されたという実話を脚色した狂言「比翼蝶春曽我菊(ひよくのちょうはるのそがぎく)」に用いられました。文化十三年正月江戸中村座での初演です。

捕れた権八は、馬に乗せられて刑場へ。磔の刑を目前に、自ら悪事の懺悔をします。駆けつけたのは吉原三浦屋の遊女小紫(こむらさき)。二人は別れの水杯を役人に願い出ます。隙を見て小紫が、 縛られていた権八の縄目を切ったので、刑場は大混乱に・・。

ところがこれらはすべて、小紫のもとへ通う権八が、駕籠にゆられて見た夢であったという筋になっています。

「逢いた見たさは飛び立つばかり・・」の投げ節は一番の聴きどころです。

●歌詞

栄えゆく 人一盛り花一時 明日は白井が身の果ても 思案の外の罪科に 引かれ廓へ通い路の 派手な姿に引き換えて 今日はあはれに散りかかる 浅黄桜と夕嵐 ひまゆく駒の道もはや かかる網目に大木戸の 色故にこそ命さえ 逢いた見たさは飛び立つばかり かごの鳥かや恨めしや これも由縁の紫と 二人が仲を世にうとう 色品川はかわれども 今日ぞ鮫洲の無常音 駒をとどめて 権八「かく大勢の方々へ 今権八が身の懺悔 お聞きなされて下さりませ 生まれし故郷は因幡の国 後先思わぬ若気の短慮 義によって人を害し はるばる下りしこの吾妻路 ふと色廓へ通い初め しげしげ行けば浪人の蓄え尽き 悪事をなせし身の罪か色と欲とに身をはたす この世の見せしめ業晒し ごうのはかりや浄玻璃の 鏡に映る罪科と 今更思い当たりました」 ここぞ名に振る鈴ヶ森 最期場さして来る折しも 廓を抜けて小紫 裾もほらほら駆け来たり 小紫「オゝ権八さん まだ死なずに居て下さんしたか」 権八「さてはこの権八に」 小紫「サァ この世で一目逢いたさに 廓を抜けて来たわいなぁ 最期の折は何事も 一ツの願いは叶うとある せめてこの世の水盃を お許し」と 涙と共に願うにぞ 情けある警護の役人 米津「暫時とあらば苦しうないぞ」 権八「すりゃお許し下さるとな」 小紫「チェー有り難う」 両人「存じまする」 嬉し涙に取りすがり 手桶の水を汲み交わす 柄杓の縁長かれとあの世を頼む 南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 妙法蓮華経の今 あの世の雲と紫が いましめ切って剣の山 すぐに白井が修羅道も これなん南柯の一夢にて 眠りの夢は覚めにけり

7.北州

浄瑠璃 清元延寿太夫 清元美寿太夫 清元 國惠太夫

三味線 清元三之輔 清元勝三郎 清元美十郎

三味線 清元三之輔 清元勝三郎 清元美十郎

●解説

1818年(文化15年)春に素浄瑠璃として開曲されましたが、作詞者の太田蜀山人(おおたしょくさんじん)は洒落者で「北州千歳壽(ほくしゅうせんざいのことぶき)」と歌舞伎上演のように本名題を付けています。作曲者は元吉原の芸妓でのちに料亭「川口」経営者のお直です。

北州とは江戸の北に位置する「吉原遊郭」のことを指し、蜀山人が70歳の祝いと、若くして亡くなった遊女「玉菊(たまぎく)」の追悼を込めて作られたものと伝わっています。

冒頭の歌詞「およそ千年の〜」は謡曲「翁」から引用されていて重々しく始まります。「霞のころも〜」からガラリと曲調が変わり吉原の四季を織り込んだ華やかなものになり、吉原に関連する場所や行事が出てくるという清元ならではの演出になっております。

●歌詞

およそ千年の鶴は 万歳楽とうとうたり又 万代の池の 亀の甲は 三曲 にまがりて曲輪をあらわさず 新玉の 霞の衣えもん坂 衣紋つくろう初買の 袂ゆたかに大門の 花の江戸町 京町や 背中合せの松かざり 松の位を見返りの 柳桜の仲の町 いつしか花もちりてつとんと 見世清掻きの風薫る 簾かかげてほととぎす 鳴くや皐月の菖蒲草 あやめもわかぬ一単物 いよし御見の文月の なき玉章の灯篭に星の痴話言 ささめ言 銀河と聞けば白々と 白帷子の袖にそよそよ はや八朔の白無垢の 雪白妙に降りあがり なじみ重ねて 二度の月見に逢いとて見とて 合せ鏡の姿見に 露うちかけの菊重ね きくのませたる禿菊 いつか引込み突出しの 約束かたき神無月に 誰が誠より本立の 山鳥の尾の酉の市 妹がり行けば千鳥足日本堤を土手馬の 千里も一里通い来る 浅草市の戻りには 吉原女郎衆が手鞠つく ちょと百ついた浅草寺 筑波の山のこのも彼面 山茂山おしげりの しげきみかげに栄えゆく 季折々の風景は 実に仙境 かくやらん 隅田の流れ清元の 寿延ぶる太夫どのは千代ませ 千代ませと 悦びを祝ふ 天ぴつ和合神 日々に太平の足をすすむる 葦原の国安国と舞ひ納む

© 清元協会