清元の歴史

歌舞伎浄瑠璃「清元節」

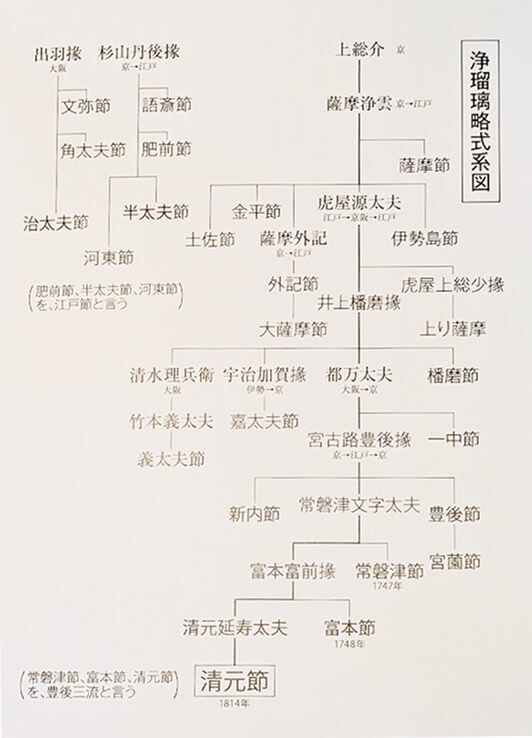

清元節(清元)とは、江戸時代後期の1814年(文化11年)に生まれた三味線の伴奏による豊後節系浄瑠璃の一つで、浄瑠璃の諸流派の中では最も新しいものです。

創始者は初世清元延寿太夫(1777~1825)で、初代富本斎宮太夫の門弟になり、二世富本斎宮太夫を襲名しました。

その後富本節から独立して、1809年(文化9年)9月中村座にて豊後路清海太夫の名で、再春菘種蒔(またくるはるすずなのたねまき)に出演。

その後1814年(文化11年)11月、市村座の「御攝花吉野拾遺(めぐみのはなよしのしふい)」で清元延寿太夫を名乗ったことで清元節の始まりとされています。

清元は、主に歌舞伎の伴奏音楽として発展してきましたが、歌舞伎を離れた、純粋な観賞用音楽としての作品も数多くあります。

その後1814年(文化11年)11月、市村座の「御攝花吉野拾遺(めぐみのはなよしのしふい)」で清元延寿太夫を名乗ったことで清元節の始まりとされています。

清元は、主に歌舞伎の伴奏音楽として発展してきましたが、歌舞伎を離れた、純粋な観賞用音楽としての作品も数多くあります。

清元の源流「豊後節系浄瑠璃」

清元は「豊後節」と呼ばれる浄瑠璃の流れを汲む三味線音楽で、豊後節は宮古路豊後掾(1660~1740)により始まった浄瑠璃です。

宮古路豊後掾は京都の人で、一中節の始祖、初代都太夫一中(1650~1724)の門人で、はじめ都国太夫半中と名乗り、上方の歌舞伎に出演しておりましたが、 師の没後、宮古路豊後掾となり、1734年(享保19年)江戸に下って、爆発的人気を得ました。

宮古路豊後掾は京都の人で、一中節の始祖、初代都太夫一中(1650~1724)の門人で、はじめ都国太夫半中と名乗り、上方の歌舞伎に出演しておりましたが、 師の没後、宮古路豊後掾となり、1734年(享保19年)江戸に下って、爆発的人気を得ました。

豊後節は心中道行物を題材とした作品が多く、曲調は艶があり官能的でと伝わります。

その影響なのか当時の江戸では心中事件が頻繁に起こっていたため、風紀を乱すという理由で、1739年(元文4年)豊後節は禁止されてしまいます。

その後、宮古路豊後掾は何人かの弟子たちを残して、江戸を去って京都へ帰り、翌1740年(元文5年)にこの世を去りました。

その後、宮古路豊後掾は何人かの弟子たちを残して、江戸を去って京都へ帰り、翌1740年(元文5年)にこの世を去りました。

江戸に残った豊後掾の弟子に宮古路小文字太夫という人物がいました。彼は幕府による豊後節弾圧の後、

兄弟子の宮古路文字太夫が1747年(延享4年)に常磐津節を興し、常磐津文字太夫となった折、

その傘下に入り、常磐津小文字太夫と名乗りましたが、翌1748年(寛延元年)に常磐津節から独立し、富本節を興し、富本豊前太夫と名乗り流行しました。

清元節は、更にこの富本節から分かれて出来たものです。

清元節は、更にこの富本節から分かれて出来たものです。

清元の現在

清元流創流以来、清元は、清元延寿太夫を家元とする「宗家高輪会」と、清元梅吉(寿兵衛)を家元とする「清元流」の二つの流派に別れて発展してきました。

1964年(昭和39年)外部の仲立ちと、両派の家元、演奏家同士の話し合いで、延寿太夫を会長とし、寿兵衛を名誉会長とする清元協会が設立されました。これにより両派の歩み寄りが期待されましたが、 合同演奏が実現しないまま清元流が清元協会から離脱し、長らく二つの流派の交流は有りませんでした。

1964年(昭和39年)外部の仲立ちと、両派の家元、演奏家同士の話し合いで、延寿太夫を会長とし、寿兵衛を名誉会長とする清元協会が設立されました。これにより両派の歩み寄りが期待されましたが、 合同演奏が実現しないまま清元流が清元協会から離脱し、長らく二つの流派の交流は有りませんでした。

2010年(平成22年)、NHKエンタープライズの企画・仲立ちにより、

88年ぶりの延寿太夫・梅吉、両家元コンビによる合同演奏会が催されました。この画期的な合同演奏を契機として両派の交流が深まり、

翌2011年(平成23年)に「清元協会」が再び両派合同で運営されるという協会設立時の形に戻って、より一層の清元の発展を目指し現在に至っております。

延寿太夫の代々・高輪派

清元節の先祖と言われていますのは、富本節の太夫である初代富本斎宮太夫(1727~1802)という人です。

この人は、もと九州筑前の藩士清水多左衛門の次男で徳兵衛といいましたが、江戸へ出て宮古路豊後掾の門人となり、

宮古路斎宮太夫となりました。その後、富本節に入り富本斎宮太夫と改名しました。

これが57歳の時で、それから訳あって清水屋太兵衛と改めて茅場町で米屋をしていましたが、

初代豊前太夫の没後、剃髪して清水延寿斎と名乗り、二代目豊前太夫の後見をしていました。これが清元で代々の家元が「延寿」と名乗る起こりです。

●清元節を興したのは、この初代富本斎宮太夫の弟子である初代清元延寿太夫(1777~1825)です。

この人は横山町の岡村屋という油商の子で岡村吉五郎といいましたが、幼少のころから音曲を好み、1797年(寛政9年)二代目富本斎宮太夫になりました。 しかし、師匠である初代富本斎宮太夫の没後、富本節の家元であった二代目富本豊前太夫と不和になり、独立して、1809年(文化9年)豊後路清海太夫を名乗り、 その後、1814年(文化11年)に清元延寿太夫と名乗って清元節を興しました。初代延寿太夫は世間の評判を博し、 非常な勢いでありましたが、1825年(文政8年)、市村座に出演した帰り、不慮の事故により亡くなりました。

●二世延寿太夫(1802~1855)は初代延寿太夫の実子で最初は栄寿太夫を名乗っていましたが、 1825年(文政8年)父の没した翌日から市村座へ出て、これが人々の評判をとり、二世延寿太夫を襲名しました。この人は大変な美声家であったようで、 その粋で洒脱な語り口はそれまでの清元浄瑠璃の流れを変え、今日の清元の礎を築いたと言われています。

●三世延寿太夫は、二世延寿太夫に男子がいなかった為、その弟子である浅草の材木商藤田屋の子繁次郎が妹婿となり、 延寿太夫を襲名しましたが、流行り病で1858年(安政5年)に38歳の若さで没しました。

●四世延寿太夫(1832~1904)は谷中の三河屋という質屋の子である斎藤源之助が二代目の婿養子になり、 二世の娘である清元お葉(1840~1901)と結婚して安政五年延寿太夫を襲名しました。 四世は河竹黙阿弥の作品を多く初演し、大変な美声で評判をとりました。 妻のお葉も又大変な名人で、幕末から明治初期にかけて活躍し、清元節の名曲「三千歳」はこの人の作曲です。初代市川九女八、三世哥沢芝金とともに明治の女性芸人の三幅対といわれました。

●五世延寿太夫(1862~1943)本名岡村庄吉。この人は、始め三井物産の社員で、趣味で清元をやっておりましたが、 三井を退職した後、1890年(明治23年)、四代目延寿太夫とお葉の養子となり、1894年(明治27年)五世延寿太夫を襲名しました。 五世は、その広範な学識により、明治時代の高尚趣味にマッチした知性的な語り口で、以前の退廃的な曲調を上品なものに改め、清元節を広く世間にアピールし、今日の清元の方向性を示唆した名人です。

●六世延寿太夫(1926~1987)昭和元年生れ。本名岡村清道。父は惜しまれつつ早世した四世栄寿太夫。1941年(昭和16年)栄寿太夫襲名、NHK放送隅田川で祖父五世家元のワキを語り披露。 1948年(昭和23年)延寿太夫襲名、四月演舞場に於て助六を語り披露。三味線栄寿郎の薫陶を受け、その語り口は格調高く繊細。

1980年(昭和55年)8月病に倒れ、1987年(昭和62年)1月再発。2月5日永眠。墓所は歴代家元の眠る深川浄心寺。

●七世延寿太夫(1958~)1958年(昭和33年)8月12日、東京高輪生まれ。本名岡村菁太郎。 父六世清元延寿太夫、母多喜子(六代目尾上菊五郎の次女)。四才で「延寿会」の舞台を踏む。 1981年(昭和56年)3月「藤間会」で清元菁太郎デビュー。"偏路"を語る。同5月六代目尾上菊五郎三十七回忌追善興行の歌舞伎座で"魂まつり"。 同9月九州巡業興行で"吉野山"。翌1982年(昭和57年)2月菊五郎劇団興行で"雪の道成寺"を務める。同5月六世栄寿太夫を襲名。 歌舞伎座の"保名"及び"三社祭"で披露する。1989年(平成元年)3月七世延寿太夫を襲名。現宗家家元。

●清元節を興したのは、この初代富本斎宮太夫の弟子である初代清元延寿太夫(1777~1825)です。

この人は横山町の岡村屋という油商の子で岡村吉五郎といいましたが、幼少のころから音曲を好み、1797年(寛政9年)二代目富本斎宮太夫になりました。 しかし、師匠である初代富本斎宮太夫の没後、富本節の家元であった二代目富本豊前太夫と不和になり、独立して、1809年(文化9年)豊後路清海太夫を名乗り、 その後、1814年(文化11年)に清元延寿太夫と名乗って清元節を興しました。初代延寿太夫は世間の評判を博し、 非常な勢いでありましたが、1825年(文政8年)、市村座に出演した帰り、不慮の事故により亡くなりました。

●二世延寿太夫(1802~1855)は初代延寿太夫の実子で最初は栄寿太夫を名乗っていましたが、 1825年(文政8年)父の没した翌日から市村座へ出て、これが人々の評判をとり、二世延寿太夫を襲名しました。この人は大変な美声家であったようで、 その粋で洒脱な語り口はそれまでの清元浄瑠璃の流れを変え、今日の清元の礎を築いたと言われています。

●三世延寿太夫は、二世延寿太夫に男子がいなかった為、その弟子である浅草の材木商藤田屋の子繁次郎が妹婿となり、 延寿太夫を襲名しましたが、流行り病で1858年(安政5年)に38歳の若さで没しました。

●四世延寿太夫(1832~1904)は谷中の三河屋という質屋の子である斎藤源之助が二代目の婿養子になり、 二世の娘である清元お葉(1840~1901)と結婚して安政五年延寿太夫を襲名しました。 四世は河竹黙阿弥の作品を多く初演し、大変な美声で評判をとりました。 妻のお葉も又大変な名人で、幕末から明治初期にかけて活躍し、清元節の名曲「三千歳」はこの人の作曲です。初代市川九女八、三世哥沢芝金とともに明治の女性芸人の三幅対といわれました。

●五世延寿太夫(1862~1943)本名岡村庄吉。この人は、始め三井物産の社員で、趣味で清元をやっておりましたが、 三井を退職した後、1890年(明治23年)、四代目延寿太夫とお葉の養子となり、1894年(明治27年)五世延寿太夫を襲名しました。 五世は、その広範な学識により、明治時代の高尚趣味にマッチした知性的な語り口で、以前の退廃的な曲調を上品なものに改め、清元節を広く世間にアピールし、今日の清元の方向性を示唆した名人です。

●六世延寿太夫(1926~1987)昭和元年生れ。本名岡村清道。父は惜しまれつつ早世した四世栄寿太夫。1941年(昭和16年)栄寿太夫襲名、NHK放送隅田川で祖父五世家元のワキを語り披露。 1948年(昭和23年)延寿太夫襲名、四月演舞場に於て助六を語り披露。三味線栄寿郎の薫陶を受け、その語り口は格調高く繊細。

1980年(昭和55年)8月病に倒れ、1987年(昭和62年)1月再発。2月5日永眠。墓所は歴代家元の眠る深川浄心寺。

●七世延寿太夫(1958~)1958年(昭和33年)8月12日、東京高輪生まれ。本名岡村菁太郎。 父六世清元延寿太夫、母多喜子(六代目尾上菊五郎の次女)。四才で「延寿会」の舞台を踏む。 1981年(昭和56年)3月「藤間会」で清元菁太郎デビュー。"偏路"を語る。同5月六代目尾上菊五郎三十七回忌追善興行の歌舞伎座で"魂まつり"。 同9月九州巡業興行で"吉野山"。翌1982年(昭和57年)2月菊五郎劇団興行で"雪の道成寺"を務める。同5月六世栄寿太夫を襲名。 歌舞伎座の"保名"及び"三社祭"で披露する。1989年(平成元年)3月七世延寿太夫を襲名。現宗家家元。

梅吉の代々・清元流(梅派)

●初世梅吉(1841~1907)清元梅次郎の門下。 1867年(慶応3年)に寿兵衛と改名。その後1870年(明治3年)に弟子の清元梅三郎に梅吉の名を譲りました。

作曲に「宮比御神楽」。実子は三代目清元太兵衛を名乗りました。

●二世梅吉(1854~1911)本名松原清吉。初世梅吉の弟子。 神田の生まれ、初名を梅三郎、1871年(慶応4年)10月江戸中村座で初舞台。 1870年(明治3年)に二世梅吉を襲名。四世・五世清元延寿太夫の立三味線を務め、妻は四世延寿太夫の長女はる。作曲に「隅田川」「三千歳」「清海波」「雁金」などがあります。

●三世梅吉(1889~1966)本名松原清一。神田生まれ。大正から昭和にかけての清元三味線の名人で、父である二世梅吉に師事し、 1905年(明治38年)二世清元梅三郎を襲名し、1911年(明治44年)三世梅吉を襲名。昭和30年(1955) 孫の梅太郎に梅吉の名を譲り、 自身は二代目清元寿兵衛を襲名しました。梅吉襲名以来、家元である五世延寿太夫の相三味線を弾いていましたが、後に延寿太夫と不和になり、 1922年(大正11年) 12月、清元節の新たな流派として「清元流」を興し家元となりました。

作曲に「幻お七」「津山の月」などがあります。

●四世梅吉(1932~2023) 1932年(昭和7年)赤坂生まれ。本名松原清之介。

父は三世梅吉の養子である初世清元梅寿太夫。前名は清元清之介、1946年(昭和21年)清元梅太郎を襲名。 1955年(昭和30年) 歌舞伎座において四世清元梅吉を襲名。1967年(昭和42年)祖父二世寿兵衛の死去により、 清元流二世家元を継承。松原奏風の名で自身が起こした新邦楽『奏風楽』の演奏・作曲も行い、東明節では東明吟清、 荻江節では荻江友次郎の名も持つ。歌舞伎興行には流儀として1977年(昭和52年)頃を最後に出演せず、舞踊会や素浄瑠璃の演奏会を主な活動の場としています。 また、演奏のみならず作曲の才能にも優れ、清元はもとより自身が創始した奏風楽、小唄、などの作曲が多数に及んでいます。 2023年(令和5年)1月20日逝去 戒名『清流院釋素心』

●二世清元梅寿太夫 清元登志寿太夫の長男として生まれる。1963年清元流家元4世清元梅吉師(従兄)より「清元成美太夫」の名を許される。 1999年 2世清元梅寿太夫襲名。2023年清元流三代目家元継承。 清元節保存会副会長(重要無形文化財『清元節』総合認定保持者)。清元協会副会長。財団法人清栄会「奨励賞」受賞。小唄「田村梅寿」。

●二世梅吉(1854~1911)本名松原清吉。初世梅吉の弟子。 神田の生まれ、初名を梅三郎、1871年(慶応4年)10月江戸中村座で初舞台。 1870年(明治3年)に二世梅吉を襲名。四世・五世清元延寿太夫の立三味線を務め、妻は四世延寿太夫の長女はる。作曲に「隅田川」「三千歳」「清海波」「雁金」などがあります。

●三世梅吉(1889~1966)本名松原清一。神田生まれ。大正から昭和にかけての清元三味線の名人で、父である二世梅吉に師事し、 1905年(明治38年)二世清元梅三郎を襲名し、1911年(明治44年)三世梅吉を襲名。昭和30年(1955) 孫の梅太郎に梅吉の名を譲り、 自身は二代目清元寿兵衛を襲名しました。梅吉襲名以来、家元である五世延寿太夫の相三味線を弾いていましたが、後に延寿太夫と不和になり、 1922年(大正11年) 12月、清元節の新たな流派として「清元流」を興し家元となりました。

作曲に「幻お七」「津山の月」などがあります。

●四世梅吉(1932~2023) 1932年(昭和7年)赤坂生まれ。本名松原清之介。

父は三世梅吉の養子である初世清元梅寿太夫。前名は清元清之介、1946年(昭和21年)清元梅太郎を襲名。 1955年(昭和30年) 歌舞伎座において四世清元梅吉を襲名。1967年(昭和42年)祖父二世寿兵衛の死去により、 清元流二世家元を継承。松原奏風の名で自身が起こした新邦楽『奏風楽』の演奏・作曲も行い、東明節では東明吟清、 荻江節では荻江友次郎の名も持つ。歌舞伎興行には流儀として1977年(昭和52年)頃を最後に出演せず、舞踊会や素浄瑠璃の演奏会を主な活動の場としています。 また、演奏のみならず作曲の才能にも優れ、清元はもとより自身が創始した奏風楽、小唄、などの作曲が多数に及んでいます。 2023年(令和5年)1月20日逝去 戒名『清流院釋素心』

●二世清元梅寿太夫 清元登志寿太夫の長男として生まれる。1963年清元流家元4世清元梅吉師(従兄)より「清元成美太夫」の名を許される。 1999年 2世清元梅寿太夫襲名。2023年清元流三代目家元継承。 清元節保存会副会長(重要無形文化財『清元節』総合認定保持者)。清元協会副会長。財団法人清栄会「奨励賞」受賞。小唄「田村梅寿」。

© 清元協会